Momentos

-

06 de Junio de 2016

El frío y el sonido de su propia respiración se dejan sentir cada vez con más fuerza acompañándole a cada paso.

En esos pensamientos andaba nuestro amigo cuando tropieza y cae de bruces. Es un impacto seco, rotundo, pero Celedonio no se queja. Tendido en el suelo boca abajo, su única preocupación es saber dónde ha ido a parar lo que llevaba en las manos. Palpa a tientas todo lo que tiene alrededor sin éxito; busca y rebusca palmo a palmo, sin apenas moverse del sitio. Sabe lo que hace. De noche a oscuras, es muy fácil desorientarse y no quiere que eso ocurra. Tiene que pensar y rápido. Si algo tiene claro es que no se irá con las manos vacías.

Un poco contrariado, y quizás para relajarse y pensar con claridad, gira sobre sí mismo quedando tendido hacia arriba. En ese instante, sus ojos impactan contra un cielo estrellado que le deja sin aliento.

... Allí, a solas con el silencio, Celedonio descubre por primera vez, la magia de la que tantas veces ha oído hablar a su padre.

Por un momento, se olvida de lo que ha pasado y sin más, contempla asombrado lo que la vista y el cielo le regalan. Miles de estrellas y luceros le miran; se siente atrapado, hipnotizado... Y sin saber porqué lanza un deseo al Universo, que más que un deseo, es un grito de ayuda por si alguien en esa inmensidad puede oírle.

Durante unos minutos más permanece quieto, absorto, hasta que de pronto reacciona, vuelve a girar y lleno de confianza reemprende la búsqueda. Arrastrándose por el suelo, barre literalmente con ambos brazos todo el terreno atrayendo hacia sí todo lo que encuentra; a tramos pequeños recorre el camino y parte de los laterales sin suerte. Encuentra palos, piedras, hierbajos, más palos, más piedras… pero ni rastro de lo que busca. Sin embargo, lejos de desesperarse, nuestro amigo confía ciegamente en encontrarlo.

Detiene la búsqueda unos segundos y piensa de nuevo; imagina la trayectoria que pudo seguir en la caída su preciado envoltorio y continúa arrastrándose en esa dirección sin tregua. Mientras, las estrellas compasivas contemplan desde lo alto tan singular escena.

De pronto, en uno de los barridos y entre tanta piedra aparece lo que está buscando. No hay duda y sin poder reprimir sus sentimientos, besa repetidamente el hallazgo una y otra vez. Celedonio no sabe si reír o llorar, descubriendo con sorpresa que puede hacer ambas cosas a la vez. Se incorpora un poco, pero aún de rodillas, levanta la vista al cielo agradeciendo la ayuda sin tener muy claro a quién. Las estrellas, fieles testigos de lo sucedido, al contemplar esa cara inocente llena de polvo y de lágrimas no pueden menos que parpadear.

Por fin en pie, ya repuesto, sacude muy por encima la ropa; sujeta prieto en cada mano y contra su pecho el pan y el queso, ahora ya sin trapo, y se dirige hacia casa con paso firme. El lucero del Alba, por si acaso, decide acompañarle el resto del camino.

Ya en el chozo, al abrir la puerta seis ojos, instintivamente, se clavan en él. Sus padres contemplan la estampa, sin más. No es necesario hacer preguntas porque intuyen lo que ha pasado. Laica gruñe con las orejas de punta, pero entiende que todo está bien y continúa tranquila en la misma posición que estaba.

Gregoria se levanta sin mediar palabra, llena la palangana con agua caliente y ayuda a nuestro amigo a asearse un poco. Gabino, mientras tanto, con una paciencia infinita para no desperdiciar más que lo sumamente necesario, limpia a su vez el presente que ha traído su hijo, para más tarde dividirlo en partes iguales.

Concluidas ambas tareas, los cuatro se sientan alrededor del fuego y Celedonio les pone al corriente de lo sucedido: la larga caminata, el encuentro con los pastores, las historias de éstos, el tropiezo, la pérdida y la búsqueda del envoltorio, su deseo al infinito cumplido... Todos escuchan atentamente, a la vez que comparten y disfrutan de una cena tan inesperada como maravillosa.

Se alarga la velada hasta que a nuestro amigo le rinden el sueño y las emociones vividas esa tarde. El cansancio se apodera de él y decide irse a dormir despidiéndose de todos con un hasta mañana y un beso. En un santiamén, nuestro pequeño amigo se recuesta feliz en su peculiar y singular "cama". Su padre se incorpora para arroparlo con la manta y con todo el amor que es capaz de sentir en ese momento; mientras, su madre separa las brasas entre sí, para que se vayan consumiendo lentamente durante la noche.

─Mañana.. Más y mejor─ dice Gabino.

─Si Dios quiere─ contesta Gregoria.

En apenas unos minutos, todos duermen dentro del chozo. Ahora es Laica, quien apostada junto a las brasas, observa de vez en cuando por el rabillo del ojo.

Fuera... TODO UN UNIVERSO vigila y protege su vida y sus sueños, una noche más.

FIN

Alguien como tú

-

19 de Mayo de 2016

Cuando consigue entonar el cuerpo, perro y amo emprenden el camino de vuelta a casa contentos con el resultado de la mañana; pero siempre atentos a cualquier nido, cualquier madriguera, cualquier charca nueva que se cruce en su camino. Mañana será otro día y hay que tenerlo en cuenta.

Antes de llegar a la casa, encuentra a su madre lavando junto al pozo y ésta le comenta que ha venido Pedro, el pastor que tiempo atrás le regalara el tirachinas. Está de paso junto con otros cuatro pastores y harán noche en el chozo ubicado cerca del arroyo “La vid”.

Celedonio no lo piensa dos veces y una vez puestas las viandas a buen recaudo, decide visitar a su amigo; apenas les separa una hora yendo a buen paso.

─Me voy a verle madre. Estaré de vuelta para la hora de la cena─.

Antes de irse, coge unas bellotas para entretener el estómago hasta entonces; pela una para él y otra para Laica. ─Ya tenemos para un buen rato─. Y se ponen en ruta.

Camina en silencio, consciente de sus pasos y de todo cuanto le rodea; siente la firmeza de la tierra bajo sus pies descalzos, el canto de los pájaros, el sol acariciándole tímidamente, los campanillos de las cabras a lo lejos y el ladrido de su amiga que, de vez en cuando, sigue empeñada en seguir algún rastro.

Entre pensamiento y pensamiento recorre el trayecto sin apenas darse cuenta. Celedonio no puede calcular el tiempo transcurrido y tampoco le preocupa. Ha llegado a su destino; no tardará en encontrar a los pastores y a su amigo Pedro, eso es lo único que importa en este momento.

Les sorprende dentro del chozo, alrededor de la lumbre, descansando y contando historias de sus viajes. Todos se alegran de la inesperada visita.

Después de los primeros saludos al chiquillo continúan con sus relatos y al rato, Pedro, que es un gran observador, se levanta, corta un trozo de pan, otro de queso, y lo pone en manos del muchacho. En ese instante, las miradas se cruzan y hablan por sí solas; a ambos les brillan los ojos aunque por razones muy distintas.

Celedonio lo guarda directamente en el bolsillo del pantalón; pero Pedro, que además de observador es inteligente, le ruega que lo saque y se lo coma.

─Tengo más─ confiesa Pedro mientras le guiña un ojo.

Nuestro amigo no se hace de rogar y da buena cuenta de semejante manjar mientras escucha atentamente los relatos de sus compañeros.

Entre cuentos e historias, la tarde pasa veloz y llega la hora de despedirse. Ambos amigos se funden en un largo abrazo y se despiden contentos porque saben que volverán a encontrarse en primavera. Antes de que se vaya, Pedro pone en manos de nuestro amigo por segunda vez, medio pan y un buen trozo de queso envuelto en un trozo de tela. Celedonio agradecido lo aprieta contra su pecho como si fuera un tesoro, regala una sonrisa a su amigo y emprende la marcha de vuelta a casa. Se está haciendo tarde y apresura el paso temiendo que se le venga la noche encima.

No se equivoca, se ha entretenido demasiado y es inevitable que ésta le alcance. Cuando anochece por completo descubre que hay Luna Nueva y sabe que esto dificultará su regreso; cómo no se había percatado de ello antes. Sabe por experiencia que las noches de Luna Nueva son muy oscuras y no ofrecen ningún tipo de visibilidad, no se lo va a poner fácil. Aún así, Celedonio confía en sí mismo, conoce el camino casi de memoria y sabe que al menos ha recorrido ya más de tres cuartas partes del mismo.

─Madre tiene que estar preocupada─ piensa. Pero resulta imposible ir más deprisa, por ello, decide que Laica se adelante para tranquilizarla. Ella sabe cómo hacerlo.

La perra obedece al instante aún en contra de su voluntad; preferiría seguir junto a su amo, pero su lealtad hacia éste la impide desobedecer.

...Y ambos continúan su camino en solitario envueltos por el silencio y la espesura de la noche.

(Continuará...)

Alguien como tú

-

11 de Mayo de 2016

─Buen día padre─ dice fundiéndose en un abrazo, mientras el padre responde con otro ─Buenos días, hijo mío─.

A partir de ese momento, el mundo se detiene a su alrededor. Padre e hijo hablan, ríen y comparten historias que quedarán grabadas para siempre en la memoria de ambos; sentados junto al fuego para mitigar el frío, perdidos en la nada, olvidados del mundo pero felices, mientras las sopas van llegando a su fin.

Celedonio mira y admira profundamente a su padre; se siente muy orgulloso de él y está convencido que es alguien importante, pues, siempre sabe qué decir, cómo decirlo y el momento perfecto para hacerlo; es quien le ha enseñado a valorar lo que posee, a descubrir la belleza de cuanto le rodea, a creer en la magia de la vida, a confiar en sí mismo, a amar, respetar y agradecer todo lo que la vida tan generosamente le ofrece cada día. Sin duda, un hombre muy sabio.

Así transcurre un buen rato hasta que su padre da por finalizada la charla. No queda más remedio que hacerlo; el rebaño se ha puesto en marcha y Gabino sabe por experiencia, que cuando la manada decide irse hay que seguirla. Padre e hijo se despiden hasta la noche y cada cual sigue su camino.

Se van en direcciones opuestas, uno siguiendo a las cabras y nuestro pequeño amigo en busca de comida. Toda hierba comestible sirve de alimento. Pronto hará un año que terminó la guerra y desde entonces, éstas son el principal sustento de la familia.

Su padre le enseñó a distinguirlas y las conoce todas: cardos, achicorias, diente de león, acederas… Con una destreza que solo da la práctica, nuestro amigo saca la navaja del bolsillo, arranca la planta de raíz, y con sumo cuidado las coloca, una a una, en la lata. Pero en esta época del año, es complicado encontrar suficientes, por eso va ojo avizor, atento a cualquier pajarillo que se cruce en su camino. Con un poco de suerte pueden caer cinco o seis y, con eso y lo que lleva en el bote, ya pueden llenar la barriga al día siguiente.

Celedonio caza a diario pero no se siente cazador. Hace tiempo que mata pájaros, lagartos, ranas y todo lo que se pone a su alcance, sin embargo, tiene muy claro por qué lo hace ─es la única manera de sobrevivir─; aun así, no puede evitar sentir un profundo dolor al hacerlo.

Confía en que llegue el día, si Dios quiere, que no sea preciso hacerlo porque habrá comida suficiente. Cuando llegue ese día, se promete a sí mismo no volver a matar ningún animal. Ahora, sin embargo, el hambre aprieta y ésta puede llegar a ser muy cruel.

El sol avanza con fuerza, pero la helada se resiste a abandonar el campo extremeño. A estas alturas, nuestro amigo lleva recorrida media dehesa, la lata casi llena y los pies helados. Entre unas cosas y otras, su madre ya tiene para preparar un buen puchero, por eso, antes de regresar al chozo decide pasar por el encinar donde están los cerdos; conoce un viejo truco para entrar en calor, que su padre le enseñó hace varios inviernos y decide ponerlo en práctica.

Nada más llegar, busca con la mirada en qué lugar se desprende vaho de la hierba y sale corriendo hacia allí como una flecha para ponerse encima; cuando lo hace, siente el calor del orín en sus pies descalzos y es como una bendición. En ese instante… cierra los ojos y a su manera da gracias al cielo, pues no se le ocurre mejor regalo en ese momento. Apenas dura un ratito, pero son muchos los cerdos y permanece atento para, cuando otro orine, salir corriendo hacia allí y así, poco a poco, consigue mitigar el frío de sus pies descalzos.

Laica, su fiel acompañante, le sigue de un lado para otro como si entendiera la importancia del momento. Cada vez que su amo cierra los ojos… ella abre más los suyos para mirarle con tal fijación e intensidad como si realmente comprendiera.

A simple vista, puede parecer que Celedonio es un pobre niño, pero él se siente feliz; disfruta con todo lo que hace por insignificante que parezca; disfruta de las pequeñas cosas, de los pequeños momentos; todo lo que le rodea consigue llamar su atención, despertar su curiosidad, en todo se fija y de todo aprende.

(Continuará...)

Alguien como tú

-

03 de Mayo de 2016

Un aroma inconfundible comienza a invadir la estancia. Las sopas de ajo, que su madre ya tiene listas, le han abierto el apetito y se levanta de un brinco para dar buena cuenta de ellas.

Celedonio come con ganas. Sabe por experiencia, que quizás no vuelva a probar bocado hasta bien entrada la noche, pues esta época del año es la más complicada a la hora de conseguir viandas para la comida.

En cinco minutos escasos, deja el cuenco limpio como la patena; se cuelga el tirachinas del cuello, coge en una mano la cesta con el desayuno de su padre y en la otra, una pequeña lata con el asa de alambre a modo de caldero, que más tarde le será de gran utilidad.

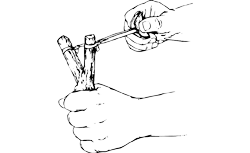

El viejo tirachinas le acompaña siempre, vaya donde vaya; no es viejo por los años sino por el uso que le ha dado. Un pastor, que iba de paso hacia el Norte con el rebaño y descansó en la dehesa, se lo regaló un buen día hace un par de años; le enseñó a manejarlo y desde entonces, Celedonio ha ido afinando su puntería, de tal modo, que es muy raro que se le escape aquello a lo que echa el ojo.

─Me voy madre─ dice, a la vez que le planta un sonoro beso en la mejilla. Beso que tiene la virtud de despertar una sonrisa o algo parecido en el rostro ajado, aunque todavía joven de Gregoria.

Al salir del chozo, le recibe cual bofetada en el rostro un frío helador. Mucho frío y poco abrigo para un día de invierno ─diría yo─. Los pies descalzos, sin embargo, ya están acostumbrados; aún no conocen alpargatas.

Le sale al encuentro Laica, su perra, que parece no importarle el frío. Se la ve feliz moviendo el rabo y mirando con esos ojitos, como solo ella sabe mirar; feliz, porque intuye una nueva mañana de aventuras al lado de su amo.

Juntos emprenden la marcha caminando deprisa. Empuja el frío y es conveniente llegar lo antes posible para que no se enfríen las sopas.

Celedonio lleva los cinco sentidos puestos en la cesta para que no sufra ningún percance; pero se diría que la vida le concedió alguno más, pues no pierde detalle en el camino y va tomando nota de todo aquello que más tarde le pueda ser útil.

De pronto, Laica, que se ha adelantado un trecho, se detiene en seco y comienza a husmear. Celedonio sabe perfectamente lo que eso significa: su amiga ha encontrado el rastro de algún animal, pero ahora no es momento de detenerse; tiempo habrá a la vuelta, y la anima a seguir adelante. La fiel perra no se hace de rogar, conoce a su dueño y sabe que volverán.

La caminata y el frío ayudan a despabilarse con rapidez y según avanzan, perciben con total nitidez el sonido inconfundible de las campanillas de las cabras, que va en aumento a medida que se van aproximando a ellas. Ya se divisan a lo lejos; pero mucho antes de acercarse salen a su encuentro Zal y Sultán, compañeros fieles e inseparables, que ayudan en el cuidado del rebaño. Saludan a Laica como suelen hacer los perros y saludan a nuestro amigo saltando alrededor suyo y haciendo peligrar la cesta de la comida, hasta que un silbido inconfundible hace que se relajen y tranquilicen. Quien silba es Gabino, el padre, que desde lejos contempla entre ensimismado y divertido, el recibimiento que hacen los perros, un día tras otro, a su hijo.

(Continuará...)

Alguien como tú

-

26 de Abril de 2016

Amanece en la dehesa y el silencio de la noche se va retirando lentamente dando paso a los sonidos vespertinos de la naturaleza. Un día más comienza a despertar la vida en el campo extremeño, y es fácil adivinar que el sol no tardará en hacer acto de presencia por entre los palos y ramas del chozo.

Celedonio, nuestro amigo, es un gran madrugador; pero ésta mañana siente más pereza que de costumbre.

A mediados de Febrero y con las heladas que caen no es de extrañar, pues ni estando acurrucado en la cama es fácil entrar en calor. Claro que lo de cama, es un decir. Un saco lleno de paja hace las veces de colchón y por todo abrigo, una manta trapera que más que abrigar, le aplasta directamente contra el saco.

Desde su escondite, no pierde detalle. Observa por el rabillo del ojo cómo su madre se afana en encender la lumbre; cómo parte con cuidado, uno a uno los palos, los coloca apilados en el suelo y enciende la cerilla; al instante, comienza a salir un hilillo de humo que poco a poco y a medida que su madre sopla encima, va cogiendo fuerza y se va extendiendo por el habitáculo. Siempre atento, repara en cómo se separa del fuego, de vez en cuando, para llenar los pulmones de aire y luego con fuerza lo expulsa encima de las brasas avivando el fuego. Contempla la misma escena un día tras otro, totalmente embelesado, y en sus apenas ocho años de vida siempre recuerda la misma expresión en el rostro de su madre. La mirada perdida, sólo Dios sabe dónde, y un halo de tristeza que no acierta a descifrar.

El fuego aumenta y el humo se condensa cada vez más invadiéndolo todo; al principio es un poco agobiante y le hace toser, pero se acaba acostumbrando como a casi todo en la vida.

Llegan los primeros rayos colándose a su antojo por las paredes de ramas. Crean una atmósfera un tanto fantasmagórica al cruzarse con el humo que se interpone en su camino, y dibujan figuras que a Celedonio le parecen muy curiosas; es más, se diría que a veces le transportan a otro lugar.

Al perseguir las figuras con la vista recorre sin proponérselo toda la estancia. Un chozo redondo de unas ocho zancadas de diámetro; enfrente vacía, la cama de su hermano mayor Enrique, ahora en la mili; a la derecha la de sus hermanas, Fili y Pepa, vacía también; se fueron la primavera pasada al pueblo a servir a unos señores y vienen poco; a la izquierda la de sus padres y a los pies de ésta última, un pequeño baúl donde guardan la ropa de la familia y donde, dicho sea de paso, hay mucho espacio vacío.

La parte central está destinada a lo que podríamos llamar cocina. Unas cuantas piedras colocadas en círculo, en cuyo interior se enciende el fuego; es de vital importancia que éste no se apague, al menos durante el día, pues a la vez que sirve para caldear el ambiente, es donde la madre tiene, a todas horas, un puchero con agua caliente listo para preparar la comida en el momento oportuno.

Un plato de porcelana grande; la sartén donde su madre se afana en preparar las sopas; la cuenca para el gazpacho; cinco cucharas de madera talladas por su padre tiempo atrás, y dos cuencos de barro son todos los utensilios, junto con el puchero de la lumbre, con los que cuenta la familia.

Su padre, como de costumbre, no está; hace ya un buen rato que abandonó el chozo para atender el ganado, ni siquiera había amanecido cuando lo hizo. Luego le acercará el desayuno como cada mañana.

(Continuará...)

Alguien como tú